Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist tief im Menschen verwurzelt. Für Paare oder Einzelpersonen, denen dies auf natürlichem Wege nicht möglich ist, stellt die Leihmutterschaft in anderen Ländern oft eine Hoffnung dar. Doch die Situation der Leihmutterschaft Deutschland ist komplex und von strengen rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen geprägt. Dieser Artikel beleuchtet die aktuelle Rechtslage, die ethischen Diskussionen und die Beweggründe deutscher Wunscheltern, die Leihmutterschaft im Ausland in Betracht ziehen.

Die aktuelle Rechtslage zur Leihmutterschaft in Deutschland

Das deutsche Recht verbietet die Leihmutterschaft Deutschland explizit. § 1 des Gesetzes zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – ESchG) stellt die künstliche Befruchtung einer Frau, die bereit ist, das Kind nach der Geburt an Dritte abzugeben, unter Strafe. Dieses Verbot ist tief in der deutschen Rechtsgeschichte und den ethischen Überzeugungen verwurzelt, die den Schutz der Frau und des Kindes in den Vordergrund stellen.

Die Gründe für dieses Verbot sind vielfältig:

- Schutz der Leihmutter: Das Gesetz soll verhindern, dass Frauen aus finanzieller Not oder sozialem Druck dazu gebracht werden, ein Kind auszutragen und abzugeben. Es wird befürchtet, dass die körperliche und psychische Belastung der Schwangerschaft und Geburt sowie der anschließende Verlust des Kindes zu schwerwiegenden Problemen führen kann.

- Schutz des Kindeswohls: Das Gesetz soll sicherstellen, dass das Kind in einer stabilen und liebevollen Umgebung aufwächst und seine Rechte von Geburt an gewahrt werden. Es wird argumentiert, dass die Kommerzialisierung der Fortpflanzung dem Kindeswohl entgegensteht.

- Ethische Bedenken: Viele sehen in der Leihmutterschaft eine Kommerzialisierung des menschlichen Körpers und der Fortpflanzung, die mit der Menschenwürde unvereinbar ist.1 Die Vorstellung, dass ein Kind „bestellt“ und „geliefert“ wird, wird als ethisch fragwürdig betrachtet.

- Klare Eltern-Kind-Zuordnung: Das deutsche Rechtssystem basiert auf dem Prinzip „Mater semper certa est“ (die Mutter ist immer sicher) und „Pater is quem nuptiae demonstrant“ (Vater ist, wen die Ehe ausweist). Die Leihmutterschaft würde diese klare Zuordnung verwischen und zu rechtlichen Unsicherheiten führen.

Die ethische Debatte rund um die Leihmutterschaft in Deutschland

Die Leihmutterschaft Deutschland ist nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein intensiv diskutiertes ethisches Thema. Befürworter einer möglichen Legalisierung argumentieren, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau und der Wunsch ungewollt kinderloser Paare nach einer Familie respektiert werden sollten. Sie betonen, dass eine streng regulierte Leihmutterschaft, die das Wohl aller Beteiligten in den Mittelpunkt stellt, möglich wäre.

Argumente für eine mögliche Zulassung unter strengen Auflagen:

- Selbstbestimmungsrecht der Frau: Frauen sollten das Recht haben, über ihren eigenen Körper und ihre Fortpflanzungsfähigkeit zu entscheiden, einschließlich der Möglichkeit, als Leihmutter zu agieren, wenn dies ihre freie und informierte Entscheidung ist.

- Wunsch ungewollt kinderloser Paare: Für Paare, denen andere Wege zur Familiengründung verwehrt bleiben, kann die Leihmutterschaft die einzige Hoffnung auf ein eigenes Kind sein. Das Verbot in Deutschland zwingt sie oft zu teuren und rechtlich unsicheren Wegen im Ausland.

- Altruistische Leihmutterschaft: Eine nicht-kommerzielle, altruistische Leihmutterschaft, bei der die Leihmutter lediglich ihre tatsächlichen Kosten erstattet bekommt, könnte eine ethisch vertretbarere Option darstellen.

- Bessere Kontrolle und Schutz: Eine Legalisierung unter staatlicher Aufsicht würde es ermöglichen, klare Richtlinien und Schutzmaßnahmen für alle Beteiligten zu etablieren, was im Ausland oft nicht gewährleistet ist.

Dennoch bleiben die ethischen Bedenken stark:

- Ausbeutungspotenzial: Die Gefahr, dass Frauen, insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Situationen, zur Leihmutterschaft gedrängt oder ausgenutzt werden, bleibt ein zentrales Argument gegen die Legalisierung.

- Kommerzialisierung der Fortpflanzung: Die Vorstellung, dass die Geburt eines Kindes zu einer Dienstleistung wird, die gegen Bezahlung erbracht wird, wird von vielen als ethisch inakzeptabel angesehen.

- Psychologische Auswirkungen: Die potenziellen psychologischen Folgen für die Leihmutter, das Kind und die Wunscheltern sind noch nicht vollständig erforscht und geben Anlass zur Sorge.

- Verhältnis Mutter-Kind: Die traditionelle Vorstellung der untrennbaren Verbindung zwischen der Frau, die das Kind austrägt und der Mutterrolle, wird durch die Leihmutterschaft in Frage gestellt.

Die Situation deutscher Wunscheltern und die Leihmutterschaft im Ausland

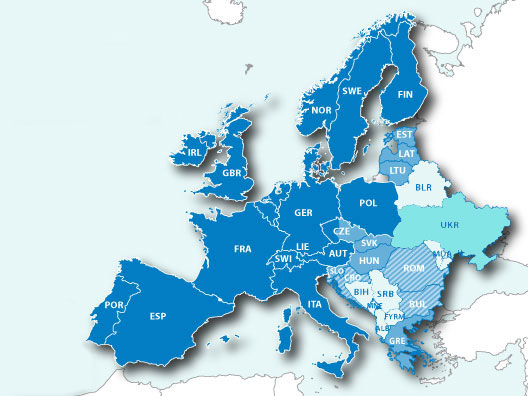

Trotz des Verbots in Leihmutterschaft Deutschland entscheiden sich viele deutsche Paare und Einzelpersonen, den Weg der Leihmutterschaft im Ausland zu gehen. Länder wie die USA, Kanada (mit altruistischer Leihmutterschaft), Griechenland und einige Staaten in Lateinamerika bieten rechtliche Rahmenbedingungen für Leihmutterschaft.

Die Beweggründe für diesen Schritt sind oft tiefgreifend:

- Unerfüllter Kinderwunsch: Für Menschen, bei denen medizinische Behandlungen wie IVF erfolglos bleiben oder keine Option darstellen, kann die Leihmutterschaft die einzige Möglichkeit sein, Eltern zu werden.

- Gleichgeschlechtliche Paare: Für homosexuelle Paare ist die Leihmutterschaft oft der einzige Weg, ein genetisch eigenes Kind zu bekommen (mit Eizellspende einer Dritten).

- Medizinische Indikationen: Bei Frauen mit medizinischen Problemen, die eine Schwangerschaft unmöglich oder gefährlich machen, kann die Leihmutterschaft eine Alternative sein.

Die Leihmutterschaft im Ausland birgt jedoch erhebliche Herausforderungen:

- Hohe Kosten: Die Leihmutterschaft Kosten im Ausland können sehr hoch sein und eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.2

- Rechtliche Unsicherheiten: Die Anerkennung der Elternschaft in Deutschland für Kinder, die durch Leihmutterschaft im Ausland geboren wurden, ist ein komplexes und oft langwieriges rechtliches Verfahren. Deutsche Gerichte prüfen jeden Fall individuell und berücksichtigen dabei das Kindeswohl.

- Ethische Dilemmata: Wunscheltern müssen sich mit den ethischen Fragen auseinandersetzen, die mit der Leihmutterschaft im Ausland verbunden sind, insbesondere in Bezug auf die Behandlung der Leihmutter.

- Sprach- und Kulturbarrieren: Die Kommunikation mit Agenturen, Kliniken und der Leihmutter im Ausland kann durch sprachliche und kulturelle Unterschiede erschwert werden.

- Reiseaufwand und Zeit: Der Prozess der Leihmutterschaft im Ausland erfordert oft mehrere Reisen und einen erheblichen Zeitaufwand.

Mögliche zukünftige Entwicklungen in Deutschland

Die Debatte um die Leihmutterschaft Deutschland ist nicht abgeschlossen. Angesichts der Realität, dass deutsche Wunscheltern zunehmend den Weg ins Ausland suchen, und der sich wandelnden gesellschaftlichen Ansichten könnten sich in Zukunft Veränderungen ergeben.

Mögliche Szenarien für die Zukunft:

- Beibehaltung des Status quo: Das Verbot der kommerziellen Leihmutterschaft bleibt bestehen, während altruistische Formen weiterhin rechtlich unklar bleiben.

- Stärkere Regulierung der Auslandsleihmutterschaft: Der deutsche Gesetzgeber könnte versuchen, die Rechte deutscher Wunscheltern und der im Ausland geborenen Kinder besser zu schützen und gleichzeitig ethische Standards zu wahren.

- Öffnung für altruistische Leihmutterschaft: Eine mögliche Reform könnte die nicht-kommerzielle Leihmutterschaft unter strengen Auflagen und staatlicher Kontrolle erlauben.

- Intensivierung der ethischen und gesellschaftlichen Diskussion: Eine breitere öffentliche Debatte könnte zu einem besseren Verständnis der verschiedenen Perspektiven führen und die Grundlage für mögliche Gesetzesänderungen schaffen.

Fazit: Ein komplexes Spannungsfeld zwischen Verbot und dem Wunsch nach einer Familie

Die Leihmutterschaft Deutschland bleibt ein hochsensibles Thema, das rechtliche, ethische und persönliche Dimensionen berührt. Das strikte Verbot im Inland führt dazu, dass viele ungewollt kinderlose Menschen ihre Hoffnung im Ausland suchen, was mit erheblichen finanziellen, rechtlichen und ethischen Herausforderungen verbunden ist. Eine offene und differenzierte gesellschaftliche Diskussion ist notwendig, um mögliche zukünftige Wege zu finden, die sowohl den Schutz der Frau und des Kindes gewährleisten als auch den tief verwurzelten Wunsch nach einer eigenen Familie respektieren. Die aktuelle Rechtslage spiegelt die vorherrschenden ethischen Überzeugungen wider, doch die Realität der grenzüberschreitenden Leihmutterschaft und die dringenden Bedürfnisse betroffener Paare erfordern eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit diesem komplexen Thema.